我年纪很轻

不用向谁告别

有点感伤

我让自己静静地坐了一会儿

——海子《小站》

今天没带烟,真可惜。

这个世界总是如此。当你终于有了一个容器,可以收集那晚的,那瞬间使人陶醉的,你早已身处时间的另一个坐标。即使那一幕记忆犹新,依旧生动,偶然想起,心中涌起奶油化开的柔软,飞入蝴蝶般的喜悦,最终也只能念叨句”只是当时已惘然”罢了。

一个半月,若是不出意外,依旧会像从前一样,无力、绝望,伴着无边的苦笑。

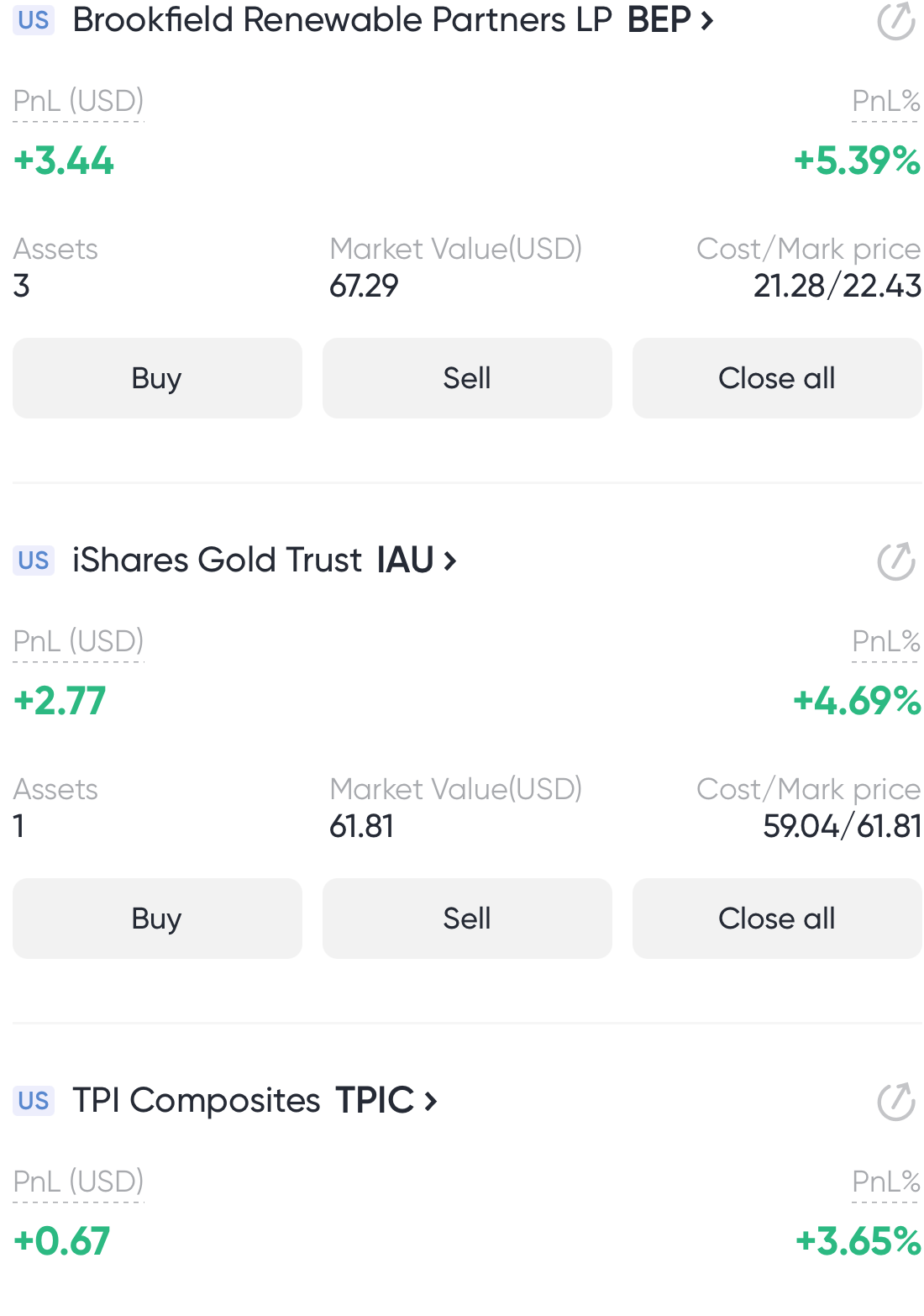

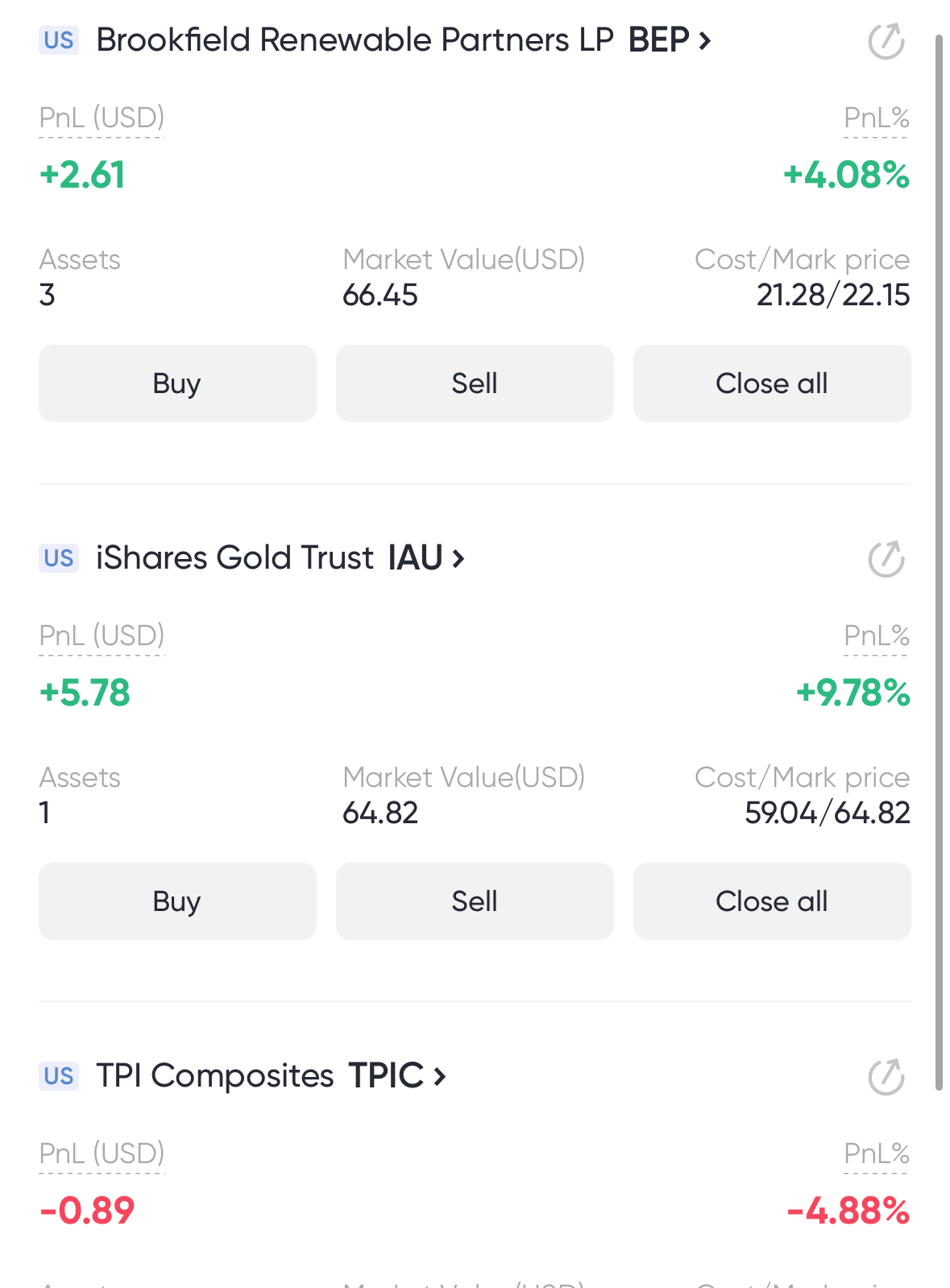

至此,最好的出路就是搁置过多的期待,将那些是是非非看作乐子,看作K线上的小波动,让花在寒冬过后绽放,在盛夏的骄阳里肆意生长。如果生命就此停滞,那

就带着剩下的风的烙印,去看一看华南的蟑螂,吹一吹北方的风沙,闻一闻川渝的热火。

风来过了,花儿也曾有过花苞。期待在下个路口,断点回归。